Se você é um leitor minimamente assíduo deste blog (ou me segue no Twitter), deve estar ciente que este é o ano em que faço meu trabalho de conclusão do curso de Estudos de Mídia, da UFF – cujo assunto perpassa temáticas como identidade, representação e sites de redes sociais. Para que eu possa desenvolver um trabalho de qualidade, escolhi – além de diversos artigos – três livros (talvez quatro) que devem me ajudar a pensar melhor como por em prática todas as minhas ideias. E, como faço constantemente neste blog, a ideia é compartilhar um pouco do conhecimento adquirido e possivelmente trazer alguns desses temas para debate.

Para esse primeiro post, compartilho as ideias de Stuart Hall no livro “Cultura e Representação”. Este, na verdade, é apenas o primeiro texto de três que pretendo compartilhar sobre o livro, que é dividido em três “partes”: apresentação + introdução, capítulo 1 (“O papel da representação”) e capítulo 2 (“O espetáculo do ‘Outro'”). Hoje, compartilho aqui algumas ideias retiradas da primeira parte, apresentação e introdução, com o intuito de fazer uma relação com o debate sobre o novo posicionamento da Skol. Confesso que estava em dúvida se teria conteúdo suficiente para publicar apenas a primeira parte (tendo em mente que esta são cerca de 30 páginas e, as outras duas, mais de 100 cada), mas encontrei nesse debate uma forma de utilizar de forma prática alguns dos conceitos. Comecemos, então, por eles.

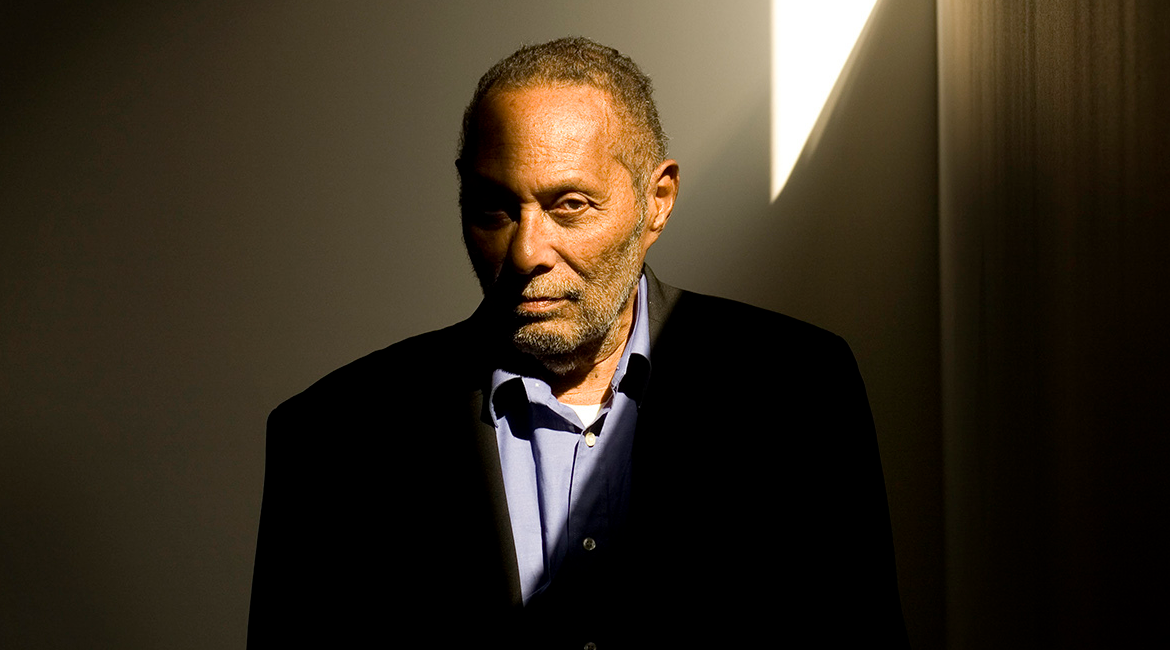

Antes, no entanto, conheçamos o autor: Stuart Hall foi professor na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, com trabalhos importantíssimos para os estudos culturais a partir do fim dos anos 60. Foi responsável por analisar – sob uma viés diferente da semiótica – os efeitos da mídia nas sociedades, constituindo o termo “politics of the image” (política da imagem, em tradução livre), que seriam todos os embates, questionamentos e disputas a qual uma imagem representa. Para ele, “a mídia produz amplos efeitos na sociedade, relacionados a um determinado tipo de poder que se exerce no processo de administração da visibilidade pública midiático-imagética”. Ele estava interessado em analisar, portanto, não exatamente os “efeitos de sentido” do discurso midiático/imagético, mas suas consequências na sociedade.

“Como um construtivista, Stuart Hall viu o ‘real’ como uma ‘construção social’, amplamente marcada pela mídia e suas imagens nas sociedades contemporâneas. Como um teórico mais crítico, procurou, por meio de Foucault, entender como o poder se insere, se coloca ou que papel exerce nesse processo. […] Hall apresenta uma noção de representação como um ato criativo, que se refere ao que as pessoas pensam sobre o mundo, sobre o que ‘são’ nesse mundo e que mundo é esse, sobre a qual as pessoas estão se referindo, transformando essas ‘representações’ em objeto de análise crítica e científica do ‘real’.”

Arthur Ituassu, Professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio na Apresentação

Nesse contexto, conforme veremos mais adiante, Hall enxergava a representação com um teor político muito relevante: “em seu ato de representar, constitui não somente a identidade, mas a própria qualidade existencial, ou ‘realidade’ (ontologia), da comunidade política, sendo representada em seus valores, interesses, posicionamentos, prioridades, com seus membros (e não membros), suas regras e instituições”. Ituassu, professor responsável pela apresentação (ou prefácio da obra), sintetiza bem ao declarar que, diante esse cenário de representação como política: “não ter voz ou não se ver representado pode significar nada menos que opressão existencial” – a partir disso, com ou sem teoria, já é possível compreender mais ou menos sob qual argumento o debate da representatividade se alicerça atualmente.

Tendo conhecido minimamente o autor e um pouco dos seus pensamentos, podemos partir para o capítulo de introdução. Nele, Hall apresenta ao leitor suas principais ideias no que tange, principalmente, à noção de cultura – o que, em termos simples e em colocação própria, diz respeito a “significados compartilhados”. Nesse contexto, e conforme vai aprofundar a partir das ideias de Saussure nos próximos capítulos, a linguagem possui um papel fundamental (de “repositório-chave de valores e significados culturais”): “nada mais é do que o meio privilegiado pelo qual ‘damos sentido’ às coisas, onde o significado é produzido e intercambiado. Significados só podem ser compartilhados pelo acesso comum à linguagem”. Em outras palavras:

“A linguagem é capaz de fazer isso porque ela opera como um sistema representacional. Na linguagem, fazemos uso de signos e símbolos – sejam eles sonoros, escritos, imagens eletrônicas, notas musicais e até objetos – para significar ou representar para outros indivíduos nossos conceitos, ideias e sentimentos. A linguagem é um dos ‘meios’ através do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura. A representação pela linguagem é, portanto, essencial aos processos pelos quais os significados são produzidos.”

Stuart Hall

Aqui, é imprescindível ter em mente que a cultura se faz (e se desfaz!) na linguagem. Não no sentido mais específico da linguagem, relacionado à fala e à língua oral ou escrita, mas no sentido mais amplo, que diz respeito ao “compartilhamento de significados” de um grupo ou sociedade. Hall ratifica que esse não é um indicativo de unidade, pelo contrário: é nesse cenário onde a pluralidade de sentidos torna conflituosa a relação entre os indivíduos, que atua tanto num nível micro quanto num nível macro. Ele explica que: “Acima de tudo, os significados culturais não estão somente na nossa cabeça – eles organizam e regulam práticas sociais, influenciam nossa conduta e consequentemente geram efeitos reais e práticos.”

“Membros da mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens e ideias que lhes permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os mesmos ‘códigos culturais’. Deste modo, pensar e sentir são em si mesmos ‘sistemas de representação’, nos quais nossos conceitos, imagens e emoções ‘dão sentido a’ ou representam – em nossa vida mental – objetos que estão, ou podem estar, ‘lá fora’ no mundo.”

Stuart Hall

É interessante fazer uma ponte da teoria construtivista com o que nós entendemos hoje como “ser desconstruído”. Embora essa noção não seja cotidianamente embasada na teoria, é evidentemente fundamentada no que estamos discutindo aqui: a não ser a própria natureza, tudo foi construído socialmente. De certa forma, a nossa própria interpretação da natureza é construção social. Hall explica que damos significados a objetos/pessoas/eventos “por meio de paradigmas de interpretação que levamos a eles”; em outra instância, “damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos ou as integramos em nossas práticas cotidianas”; e, por fim, “concedemos sentido às coisas pela maneira como as representamos”. Desconstruir, portanto, é questionar (e, preferencialmente, contestar) o modus operandi que nos foi programado.

“A cultura, podemos dizer, está envolvida em todas essas práticas que não são geneticamente programadas em nós […], mas que carregam sentido e valores para nós, que precisam ser significativamente interpretadas por outros, ou que dependem do sentido para seu efetivo funcionamento. […] Nesse sentido, o estudo da cultura ressalta o papel fundamental do domínio simbólico no centro da vida em sociedade.”

Stuart Hall

O autor atenta também para a relação entre sentido e identidade, sendo esse o responsável pelo cultivo da nossa noção do último. Uma vez que “o sentido é constantemente elaborado e compartilhado em cada interação pessoal e social da qual fazemos parte”, ele delimita as fronteiras sociais que estabelecemos: “se relaciona a questões sobre como a cultura é usada para restringir ou manter a identidade dentro do grupo e sobre a diferença entre grupos”. Talvez quem melhor explique essa questão – completamente influenciado por Hall – seja Tomaz Tadeu da Silva, em seu texto “A produção social da identidade e da diferença”, sobre o qual já falei um pouco em outro post. Para este texto, cabe direcionar nossa atenção ao que Hall entende como circuito cultural.

Para ele, a questão do sentido atravessa todas essas arenas institucionais do circuito cultural, mas é a linguagem – novamente, uma concepção mais ampla do termo – o “meio” privilegiado “através do qual o sentido se vê elaborado e perpassado”. É, portanto, uma prática significante que opera por meio de representação (sistemas de representação). “Essencialmente, podemos afirmar que essas práticas funcionam ‘como se fossem línguas’ não porque elas são escritas ou faladas (elas não são), mas sim porque todas se utilizam de algum componente para representar ou dar sentido àquilo que queremos dizer e para expressar ou transmitir um pensamento, um conceito, uma ideia, um sentimento”, explica. E complementa:

“Eles constroem significados e os transmitem. Eles significam, não possuem um sentido claro em si mesmos – ao contrário, eles são veículos ou meios que carregam sentido, pois funcionam como símbolos que representam ou conferem sentido (isto é, simbolizam) às ideias que desejamos transmitir. Para usar outra metáfora, eles operam como signos, que são representações de nossos conceitos, ideias e sentimentos que permitem aos outros ‘ler’, decodificar ou interpretar seus sentidos de maneira próxima à que fazemos.”

Stuart Hall

Retomando a atenção à imagem acima, percebemos como estão ligadas as questões mais amplas de representação e identidade (e, consequentemente, linguagem) com apropriações modernas dos nosso sistema sócio-econômico, de produção, regulação e consumo. Na leitura de Hall, compreendida como “abordagem social construtivista” ou “construtivismo social”, o sentido é uma produção social (até mesmo de interpretação). Daí, a representação serve como base constitutiva das coisas. Nisso, “a cultura é definida como um processo original e igualmente constitutivo, tão fundamental quanto a base econômica ou material para a configuração de sujeitos sociais e acontecimentos históricos – e não uma mera reflexão sobre a realidade depois do acontecimento.”

Ao final do texto, o autor introduz o conceito de discurso que será retomado com frequência nos dois capítulos seguintes. Compreende como “maneiras de se referir a um determinado tópico da prática ou sobre ele construir conhecimento: um conjunto (ou constituição) de ideias, imagens e práticas que suscitam variedades no falar, formas de conhecimento e condutas relacionadas a um tema particular, atividade social ou lugar institucional na sociedade”. Hall enxerga nas formações discursivas o aspecto “político” da linguagem, ou seja, são elas quem definem: “o que é ou não adequado em nosso enunciado sobre determinado tema ou área de atividade social”; “que tipo de conhecimento é considerado útil”; “que gênero de indivíduos ou ‘sujeitos’ personificam essas características”. Assim, explica, “‘discursiva’ se tornou o termo geral utilizado para fazer referência a qualquer abordagem em que o sentido, a representação e a cultura são elementos considerados constitutivos”.

“Uma diferença fundamental é que a abordagem semiótica se concentra em como a representação e a linguagem produzem sentido – o que tem sido chamado de ‘poética’ -, enquanto a abordagem discursiva se concentra mais nos efeitos e consequências da representação – isto é, sua política. […] [Examina] como o conhecimento elaborado por determinado discurso se relaciona com o poder, regula condutas, inventa ou constrói identidades e subjetividades e define o modo pelo qual certos objetos são representados, concebidos, experimentados e analisados. A ênfase da abordagem discursiva recai invariavelmente sobre a especificidade histórica de uma forma particular ou de um ‘regime’ de representação, e não sobre a ‘linguagem’ enquanto tema mais geral. Isto é, seu foco incide sobre linguagens ou significados e de que maneira eles são utilizados em um dado período ou local, apontando para uma grande especificidade histórica – a maneira como práticas representacionais operam em situações históricas concretas.”

Stuart Hall

E o que isso tudo tem a ver com a Skol? É muito provável que você tenha se deparado, na internet, com uma tentativa de reposicionamento da marca. O primeiro contato que eu tive com essa “nova” realidade, se não me engano, foi quando vi o patrocínio que cedeu a uma festa Batekoo (um evento feito pelo e para o público negro) em Salvador, talvez no ano passado. Aliás, minto: lembro de ter achado curioso o clipe “Tombei”, de Karol Conká, sendo divulgado pelo canal Skol Music. A rapper, coincidentemente, também era a atração principal do evento que acontecia na capital baiana.

Acredito (sem fundamento ou pesquisa alguma, vale pontuar) que esse reposicionamento da Skol começou com o lançamento da Skol Beats, uma bebida que surgiu para bater de frente com a líder Sminorff Ice. Desde então, a marca tem tentado encontrar no público jovem (que supostamente é mais “pra frentex”) consumidores que tinham perdido tanto pela cerveja quanto pelo seu histórico de marketing – vale conferir o artigo “Onde está o sense? Uma análise semiótica da campanha Skol Beats Senses”, de Daniela Mokva e Ciro Gusatti. Este ano, com ações no carnaval e no Dia das Mulheres, a estratégia se intensificou ainda mais e, consequentemente, fomentou o debate sobre o reposicionamento da marca – agora, já de olho no seu principal produto.

O que acontece: a marca, desde a década de 60, tem um histórico absurdo de campanhas extremamente machistas – há, inclusive, extensa produção acadêmica sobre o assunto, principalmente a partir da leitura publicitária e semiótica. O debate, portanto, se fundamenta nessa tentativa de reposicionamento da marca. É possível “esquecer” ou apagar esse legado histórico? Devemos comemorar essa nova estratégia? Parabenizamos a marca? Será esse novo contexto suficiente ou responsável para lidar com todo um passado sombrio? O que muda, de fato, na sociedade? As respostas para essas perguntas podem (e até devem, baseado na sua posição de fala) variar. No entanto, a minha proposta aqui é, a partir do texto proferido, tentar dar conta de pelo menos parte desses embates.

Parto de um ponto comum a todos: marcas precisam vender. Tomando como pressuposto que a Skol, antes de adotar esse novo posicionamento, fez um amplo trabalho de pesquisa de negócios, social e cultural, acredito que a justificação mínima a ser considerada é: “conseguiremos vender (mais)?”. Por mais que nas agências e empresas exista publicitários socialmente conscientes, na hora da prestação de contas, é essa resposta que os diretores precisam ouvir para dar o aval. A empresa precisa vender. Se há, nas entrelinhas, um ponto socialmente positivo para isso, ótimo. Aliás, levando em consideração uma pesquisa sócio-cultural, a justificativa a ser trabalhada pode, sim, ter embasamento em causas sociais – o que é ótimo, e fruto de um movimento que parte das próprias pessoas.

Ainda assim, por mais que o objetivo principal seja vender e gerar lucro, é inegável o poder midiático (discursivo) que grandes empresas possuem. Afinal, foi a mesma empresa que criou uma narrativa degradante para as mulheres que agora está tentando mudar (bem devagar) esse cenário. Se foi considerado relevante a influência discursiva de décadas, também deve ser considerado atualmente. Trazendo Hall para a discussão, uma vez que a cultura se faz no atravessamento da representação, linguagem e identidade, não há como negar a importância de um aparato midiático como o da publicidade na sociedade em que vivemos – aliás, nos próximos capítulos, ele traz exemplos de vários produtos midiáticos, inclusive publicitários.

Ou seja, é, sim, importante que as marcas – mesmo por motivos financeiros – optem por alterar seu discurso. A partir do momento que criamos nossa interpretação do mundo a partir de signos e símbolos discursivos (nesse caso específico, a objetificação das mulheres), é imprescindível que celebremos – mesmo que criteriosamente – uma narrativa que, como o próprio autor aponta, se materializa da maior forma possível (casos de agressão explícitos). O discurso se concretiza nas ações. Pelo menos nesse ponto, temos, acredito eu, sim, motivos para “comemorar”. No entanto, a nossa celebração não deve ser para com a marca, mas para com o movimento. Se a Skol mudou, é porque está ouvindo. A vitória é delas.

[…] março de 2017 publiquei aqui no blog a primeira parte do que prometi que seria uma série de três posts sobre o livro “Cultura e […]